Les adaptation de bande dessinée : Astérix et Obélix

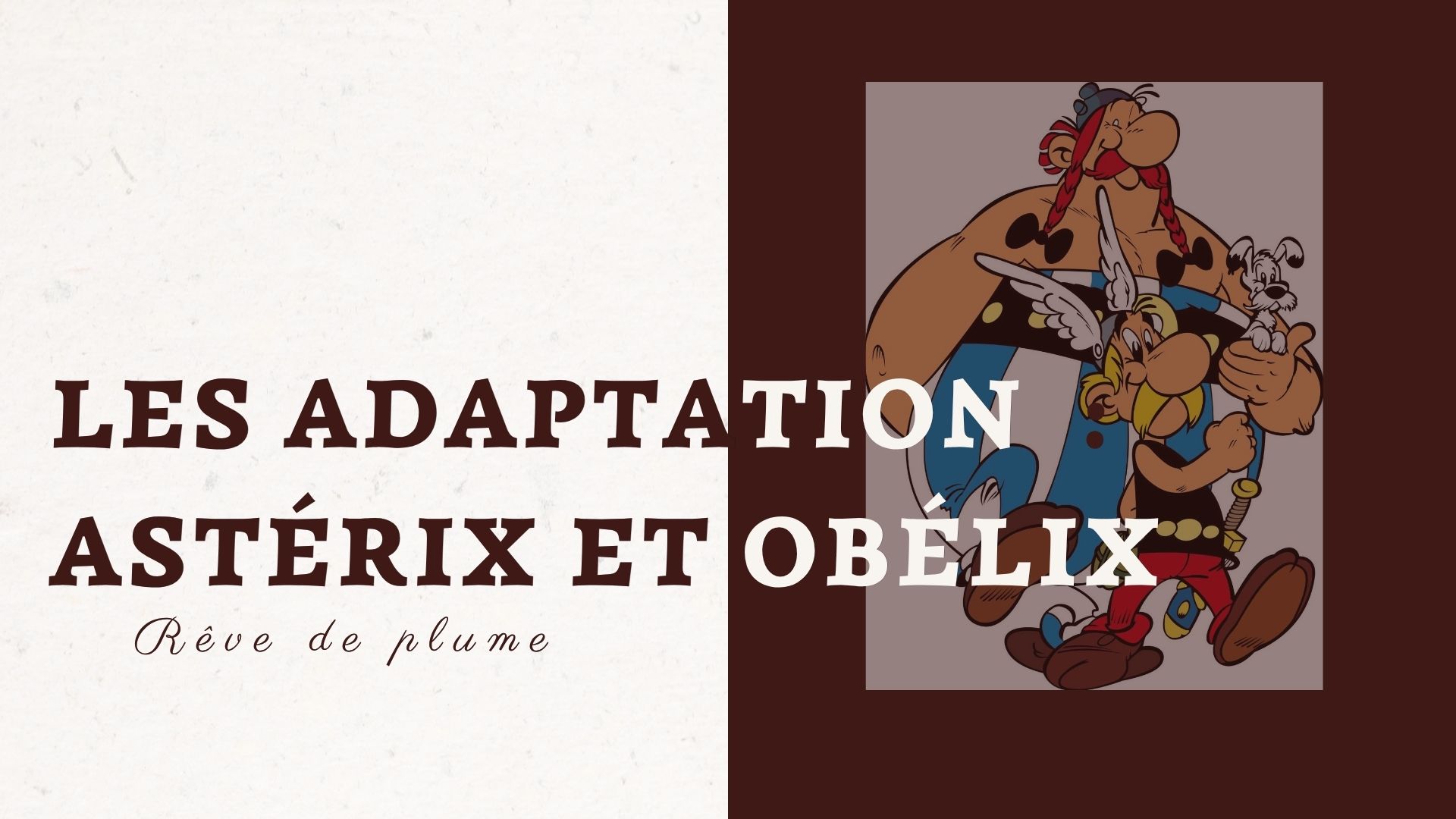

Astérix et Obélix sont nés en 1959 de l’imagination de Renée Gosciny et de la plume d’Albert Uderzo. Chaque ouvrage commence par ces célèbres mots :

« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petibonum… »

Ces dans ce village que vivent Astérix, le guerrier le plus malin des irréductibles, Obélix, le guerrier le plus fort, et Panoramix, leur druide. Au fil des tomes, le village se peuple de nombreux personnages hauts en couleur : Abraracourcix le chef peu écouté, Ordraphalbetix le poissonnier et son amitié/rivalité avec Cétautomatix le forgeron, Assurancetourix le barde et sa voix de crécelle, etc.

Le 30 avril dernier est sortie la dernière série en date concernant Astérix et Obélix. Je l’ai vu, je l’ai adoré, et donc j’écris aujourd’hui, deux jours plus tard, sur la question qui divise souvent : la qualité des adaptations ciné/télé !

Alors déjà, je ne parlerais pas ici des adaptations en live-action. Pourquoi ? Parce qu’à l’exception d’Astérix : Mission Cléopâtre, je n’ai aimé aucun des films. Je ne les ai donc vus qu’une fois (de trop) et ne saurais pas en parler aujourd’hui. Quant aux dessins animés comme « Les 12 travaux d’Astérix », « Astérix et les indiens » ou « Astérix et Cléopâtre », ils sont des souvenirs d’enfance sur lesquels je ne peux pas me pencher avec objectivité.

Alors, allons-y pour les adaptations les plus récentes, à savoir les films d’animation réalisés par Alexandre Astier et la dernière série, donc, réalisée par Alain Chabat.

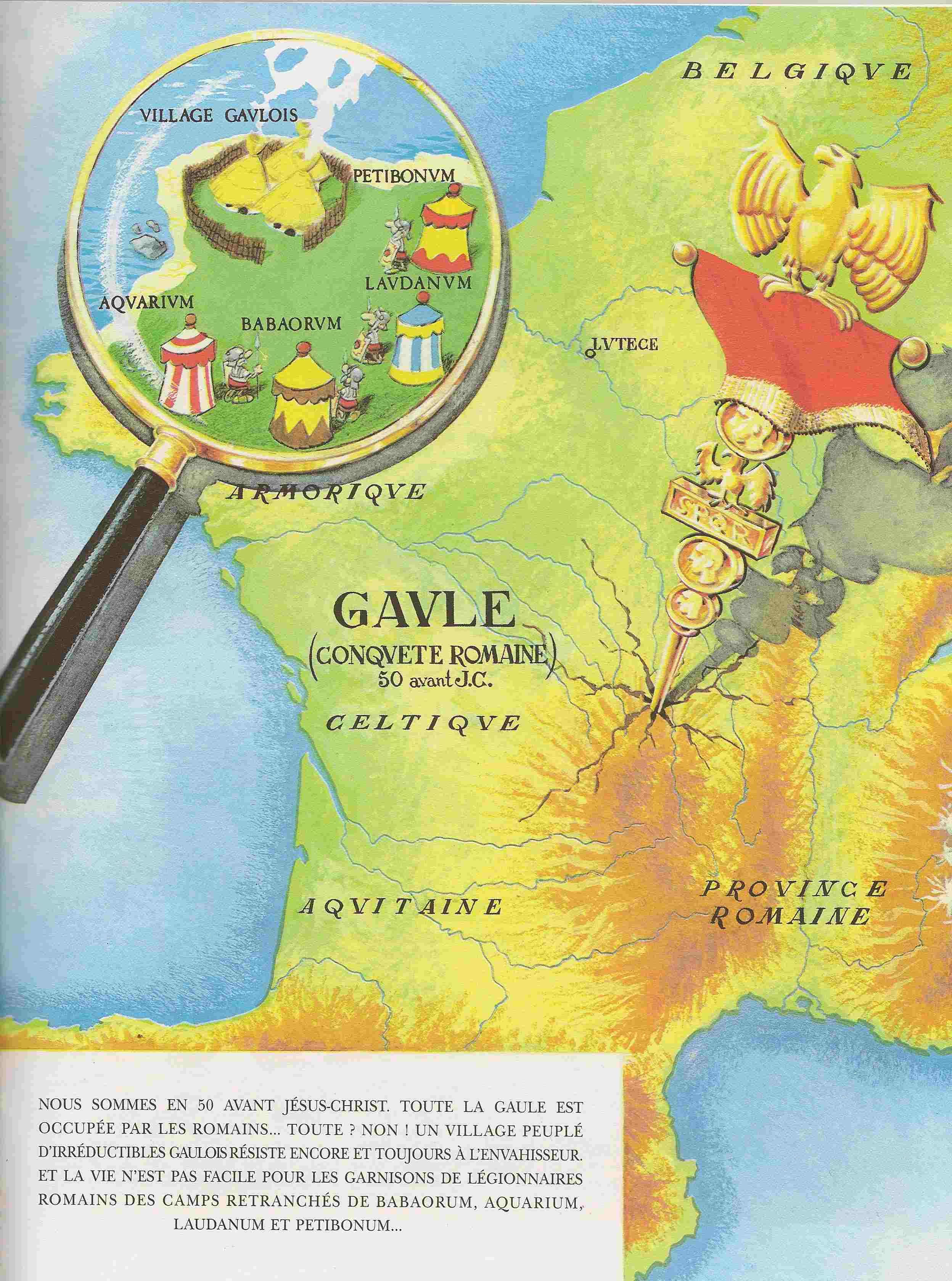

L’aspect visuel

Aux origines, la question de l’aspect visuel des adaptations ciné/télé ne se posait pas vraiment puisqu’il s’agissait de dessins animés purs et durs. L’enjeu était uniquement d’offrir le mouvement à des images fixes. Avec l’utilisation de la 3D, elle se pose un peu plus. Que ce soit Astier ou Chabat, ils sont tous deux (et leurs équipes évidemment) parvenus à conserver l’aspect original.

Ce qui se retrouve dans « Le combat des chefs » et que nous n’avions pas auparavant, c’est une liberté artistique qui a permis un visuel original en y intégrant des éléments purement « BD » (en onomatopées, en explosion de couleurs, en formes purement bédétesques…), une image qui apparait alors en 2D ou qui, en 3D, adopte les codes de la BD. Cela nous rattache à l’œuvre d’origine et, pour les puristes, est génial.

Ce n’est pas visuel, mais cela compte aussi ; certains dialogues sont directement tirés des bandes dessinées : la râlerie de Potus après avoir gouté maintes potions, par exemple.

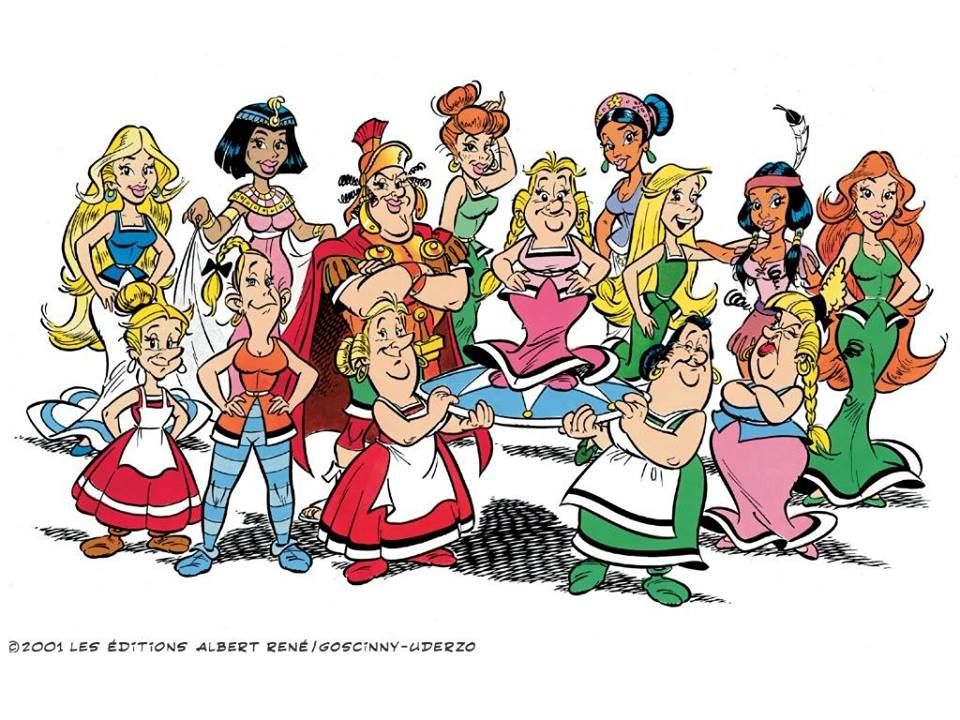

La féminisation du casting

Cette série de bande dessinée à succès compte aujourd’hui environ 40 tomes. Et ce n’est que très récemment, surtout lorsqu’Uderzo a laissé la main à d’autres auteurs, que l’ouvrage a réellement commencé à se féminiser (même si pas bien vite et pas de façon satisfaisante). Jusque-là, seuls peu de personnages féminins sont apparus : Bonemine, épouse du chef, particulièrement râleuse, Ielosubmarine, épouse d’Ordraphalbetix, et la très jolie jeune épouse d’Agecanonix qui n’a pas de nom. Les autres femmes, comme Falbala et Shéhérazade, sont le point de départ de l’histoire et n’ont que peu ou pas d’influence sur la suite. Elles sont d’ailleurs présentent dans les BD que façon extrêmement ponctuelle et rarement en-dehors du tome qui leur est dédié.

L’un des points forts de la série de Chabat est la féminisation du casting. Certes, le casting reste essentiellement masculin, mais ici, les femmes ont une vraie place dans l’histoire. Aucune d’entre elles n’existait dans la BD. Ainsi, Métadata représente une jeune génération romaine, est source d’idée et de réflexion et son état d’esprit évolue entre le début et la fin. La mère toxique de César ramène l’empereur a un état plus humain. Apotica, la « docteure de la tête » vient remplacer Amnesix le druide avec talent et élégance.

Dans « La potion magique », histoire inédite en BD, Astier inclut une enfant, ce qui n’est jamais arrivé dans les BD. D’ailleurs, les enfants n’y sont que peu présents, majoritairement masculins ou cantonnés aux stéréotypes de genre. Il ne s’agit donc pas uniquement de féminiser le casting. Chacun de ces personnages a son rôle à jouer.

S’ajoute à cela, dans les deux œuvres, l’insertion des femmes dans les combats eux-mêmes, y compris dans ceux internes au village ! Dans la BD, les femmes du village ne prennent de la potion magique qu’une fois, et la question de la femme d’Agecanonix était de savoir si ça allait la faire grossir… Là la question ne se pose pas, elles combattent au même titre que les hommes, et ça fait du bien à voir !

Les modifications au scénario original

Ce qui bloque souvent les spectateurs des adaptations, du moins ceux qui connaissent parfaitement les œuvres originales, ce sont les modifications au scénario et parfois même aux dialogues. Je dirais que tout dépend de la qualité de ces modifications. Par exemple, l’humour doit coller à l’univers que l’on connait (pour Astérix, notamment les jeux de mots sur les noms) et les modifications avoir une certaine logique.

Quand Alexandre Astier prend la main sur les adaptations d’Astérix, il commence par adapter « Le Domaine des Dieux ». Cette adaptation est très fidèle à l’œuvre d’origine dans chacune de ces étapes, les jeux de mots, les rôles de chacun (y compris les personnages ajoutés), etc. L’humour d’Astier y est bien présent, avec sa patte que nous connaissons bien depuis Kaamelott, et cela colle assez bien à l’univers d’Astérix.

L’introduction de références plus récentes est également une bonne chose. Cela permet de renouveler la licence, de la remettre à jour tout en restant fidèle au texte d’origine. Et cela peut faire venir de nouvelles générations de spectateurs et, par ricochet, de lecteurs.

Son adaptation suivante est une histoire originale qui, elle aussi, est fidèle à l’esprit d’Astérix dans le déroulé et dans l’humour. En revanche, elle a un point commun avec l’adaptation d’Alain Chabat qui suivra : un final cinématographique grandiose.

Je m’explique.

Les BD s’achèvent régulièrement sur des combats intenses ou sur la révélation de ruses, et dans tous les cas, sur la défaite des Romains. À la fin du « Domaine des Dieux », Astier donne une autre dimension à la destruction du Domaine. Quant à Chabat, il modifie totalement la fin du « Combat des chefs » : le Colisée construit pour l’occasion, l’intervention d’Obélix, la destruction du village, le combat contre les Romains qui suit… bref, l’intégralité de l’épisode final, rien de tout ça ne fait partie de la BD.

En connaissant bien la BD, j’ai été très surprise par ce tournant dans l’histoire. En revanche, certains éléments sont assez logiques finalement : l’intervention d’Obélix, par exemple, en remplacement d’Abraracourcix, mais aussi les conditions de sa défaite déjà introduite auparavant. De plus, nous sommes sur une adaptation télévisée, et non sur une bande dessinée : les exigences et les codes sont bien différents. On veut du combat, on veut du grandiose, on veut de l’humour, on veut de la surprise. Et là, on l’a.

Je dirais pour finir que pour apprécier une adaptation, surtout d’une œuvre aussi célèbre qu’Astérix et Obélix, il faut savoir ce que l’on recherche : une transposition exacte de l’œuvre, ou une adaptation ? Dans le premier cas, on ne supportera pas la moindre différence. Dans le second, l’esprit est plus ouvert.

À vous de décider.